REPENSAR LA SOCIEDAD DESDE LA FÍSICA Y LA CONCIENCIA

Durante siglos, hemos concebido a la sociedad como un mosaico de individuos que recorren sus propios caminos, cruzándose ocasionalmente en un intento de coordinación o de mera coexistencia.

Por Juan A. Frey

Una especie de tránsito libre y sin compromisos, marcado por la impersonalidad y el egoísmo. Este modelo, profundamente arraigado en la cultura occidental, presenta al ser humano como un ente autónomo que actúa motivado exclusivamente por su interés personal. Una estructura social fragmentada, donde las partes rara vez contribuyen a un propósito común.

A la par, surgió su contracara, una sociedad disciplinada al estilo militar, donde los individuos marchan al compás del deber, obedeciendo normas inflexibles y sacrificando su identidad en nombre del orden. Aquí, el vínculo social no se funda en la empatía, sino en el miedo o la coacción. Ambos modelos el individualista liberal y el colectivista autoritario comparten una misma carencia; la negación de una dimensión trascendente que habita tanto en el ser humano como en el tejido que lo une a su entorno.

Sin embargo, entre estos extremos emerge una tercera vía, la posibilidad de una sociedad que funcione como un ballet, donde cada individuo, lejos de ser engranaje o átomo aislado, se mueve con creatividad y en armonía con los demás, siguiendo un ritmo común pero no impuesto. Una danza colectiva, espontánea y resonante, inspirada en los principios más profundos de la naturaleza.

El paradigma mecanicista, fundado en el pensamiento de Newton y extendido durante la Ilustración, sirvió como modelo para explicar no solo el universo físico, sino también el funcionamiento de las instituciones, la economía y la psicología. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke, Stuart Mill, y economistas como Adam Smith, tradujeron estas ideas en conceptos clave sobre el Estado y el mercado. Freud comparó la mente con un sistema hidráulico, Marx aplicó leyes deterministas a la historia, Comte bautizó la sociología como "física social".

Este enfoque facilitó el desarrollo industrial, la expansión del capitalismo y la consolidación de un pensamiento político basado en la previsibilidad, el control y el conflicto. En este esquema, el poder lo determina la (*) masa, el progreso se mide en producción, y los vínculos humanos se reducen a transacciones.

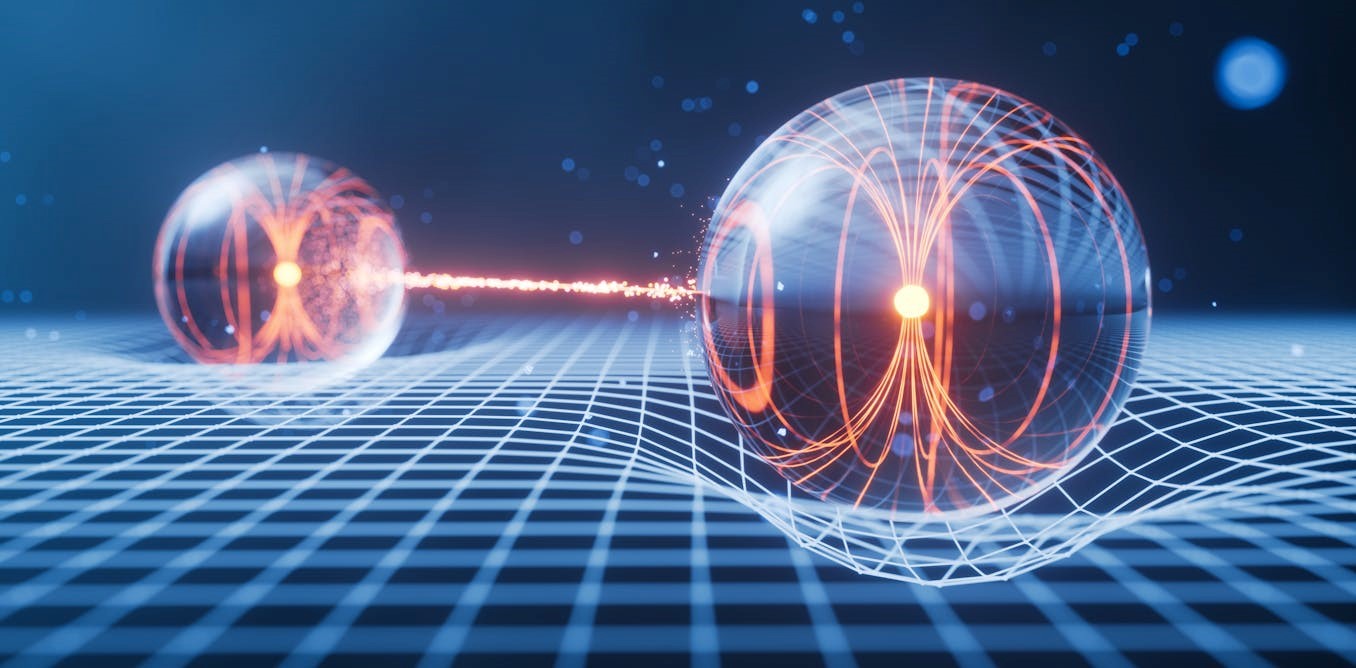

Pero este modelo comienza a crujir. La física contemporánea con sus principios cuánticos y termodinámicos ofrece una visión distinta y acaso más esperanzadora. El físico David Bohm, por ejemplo, propuso una imagen radicalmente diferente al comparar el comportamiento de los electrones con el de bailarines en un escenario, moviéndose en sincronía gracias a una melodía invisible que los une.

Desde esta perspectiva, la interacción humana no tiene por qué ser fricción o colisión, como en la física clásica, sino que puede entenderse como una danza de ondas, flexible, empática y resonante. Un paradigma que no anula al individuo, aunque lo sitúa en una relación más viva y armónica con los demás.

Las metáforas mecánicas como "las ruedas del gobierno", "la maquinaria del Estado", "máquinas pensantes" aún sobreviven en nuestro lenguaje, como ecos de una visión que ha modelado la cultura moderna. Incluso en la inteligencia artificial, se siguen replicando estos patrones; sistemas diseñados para el éxito o el fracaso, encendidos y apagados como artefactos, sin conciencia ni propósito profundo.

Sin embargo, el abismo entre el ser humano y su entorno se ensancha. El modelo mecanicista, al concebir un universo predecible y una sociedad gobernada por el conflicto, ha contribuido a una cultura de aislamiento, competencia y desarraigo. En nombre del progreso, hemos naturalizado la pobreza, la injusticia y la destrucción ambiental.

A medida que el paradigma clásico se desmorona, se impone la necesidad de repensar nuestros modelos de convivencia. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? ¿Podemos superar el egoísmo individualista sin caer en el autoritarismo colectivo? ¿Existe un punto de equilibrio entre la libertad personal y el bien común?

Lo que está en juego es más que un cambio institucional, es una transformación cultural y espiritual. Se trata de imaginar una sociedad que recupere la conexión con la naturaleza, con la ciencia como aliada del bien común y no del poder concentrado; una comunidad capaz de sostener consensos en torno a valores, símbolos y significados compartidos.

Una sociedad verde, capaz de enfrentar los límites del extractivismo y del consumo desmedido. Una sociedad espiritual, que no excluya a la religión ni a la ciencia, sino que las reubique en un horizonte de sentido común, donde el ser humano no sea ni amo ni esclavo de la materia, sino parte de un todo más amplio.

La pregunta, entonces, no es solo técnica o económica, sino existencial; ¿para qué vivimos juntos? ¿Cuál es el propósito último de nuestra vida social?

Nada de esto tendrá sentido si la sociedad permanece inmóvil y anestesiada por la rutina o el entretenimiento vacío. La indiferencia esa abulia social que normaliza el dolor ajeno es quizás el síntoma más alarmante de nuestra época. Un reflejo de la desconexión con el alma del mundo, y con el propósito de nuestra existencia compartida.

El desafío es enorme, pero también lo es la posibilidad. No se trata de idealismos sin sustento, sino de reconocer que, así como la física se transformó al descubrir que la materia es también vibración, nuestras sociedades pueden reconstruirse sobre nuevas bases, más humanas, más solidarias y más vivas.

En definitiva, no somos piezas de una

máquina ni soldados de un ejército. Somos bailarines en una danza que apenas

comienza a redescubrir su música.