Bachillerato Trans Mocha Celis: educar en comunidad como respuesta al odio

El Bachillerato Popular Trans Mocha Celis está a punto de cumplir 14 años de existencia. Mientras profundiza su trabajo académico, se prepara para una nueva edición del Mocha Fest, que se realizará en noviembre.

Por Agustina Ramos

La bandera por una educación pública, gratuita y de calidad unió al pueblo argentino en un grito en común. Fue uno de los reclamos hacia el gobierno de Javier Milei que logró adherencia masiva y ganas de salir a las calles de forma multitudinaria. Las tres Marchas Federales Universitarias pusieron a la educación en agenda y lograron revertir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con ese veto, no solo se puso en juego la educación del país, sino también los espacios de cuidado, de integración social y las trayectorias futuras de les estudiantes: el rol social de los espacios educativos. En un contexto de crisis, con un tejido social roto, discursos de odio en boga y la eliminación de instituciones que buscaban dar respuesta a las violencias y la discriminación, ¿cómo es hoy estudiar para los sectores más vulnerables? En particular, ¿cómo es para el colectivo travesti, trans y no binarie (TTNB)?

"La desmotivación frente a un panorama social y económico adverso desalienta la terminalidad educativa y la posibilidad de imaginar una carrera universitaria o un empleo formal", aseguran desde el Bachillerato Popular Travesti Trans No Binarie Mocha Celis.

Un espacio que se multiplica

La Mocha fue el primer bachillerato en el mundo dirigido a la población travesti trans. Generó un precedente inédito. Actualmente sus integrantes se preparan para celebrar en el 2026 su aniversario número 15. También para la MochaFest el próximo 15 de noviembre. En este festejo, que realizan dos veces al año, les estudiantes y egresades presentan sus emprendimientos productivos —gastronomía, textiles, artesanías, literatura, arte— y comparten un espacio cultural abierto al barrio.

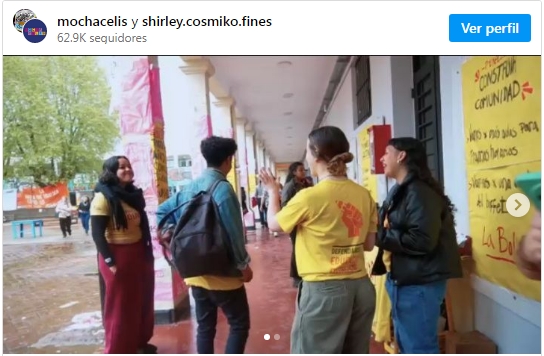

A finales de septiembre pasado impulsaron, junto a otras entidades, el 4to. Encuentro de Educación Travesti Trans y No Binaria en la localidad bonaerense de La Plata. Trabajadores de la educación y estudiantes se reunieron en dos jornadas para debatir sobre la realidad educativa y el acceso a la educación en la región. Participaron funcionarios, como la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, Estela Díaz; y autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Avellaneda; entre otres.

Entre sus actividades gestaron un Mapeo Colaborativo de Espacios Educativos TTNB que se encuentra en preparación. "Ya incluye más de quince espacios educativos, con el objetivo de que les potenciales estudiantes puedan encontrar un lugar que les reciba y acompañe", compartieron.

Avances indiscutibles

Desde Presentes conversamos con la presidenta de la Asociación Civil Mocha Celis, Virginia Silveira; el director del Bachillerato, Francisco Quiñones; y la secretaria académica, Juana Ramella. Hablamos sobre los desafíos actuales de estos espacios educativos, los esfuerzos por garantizar la permanencia de les estudiantes y el rol social de la educación.

-¿Cómo observan que es el acceso a la educación para las personas travestis, trans y no binarias en este contexto en Argentina?

-En la última investigación realizada por la Mocha Celis junto al Ministerio Público de la Defensa —publicada como "Con nombre propio. A diez años de la Ley de Identidad de Género"— se registró una leve mejora en el acceso a la educación de las personas TTNB a partir de la sanción de la ley. Sin embargo, en la actualidad observamos un retroceso: cada vez resulta más difícil sostener la escolaridad.

Por una parte, las condiciones materiales son una de las principales barreras. Los programas de transferencia de recursos que acompañaban las trayectorias educativas han sido recortados, y cada vez más estudiantes se encuentran en situación de calle. Por otra, se ha reactivado un motivo histórico de expulsión: la discriminación. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con el vaciamiento del INADI, representaron pérdidas institucionales enormes. También la paralización de la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans tuvo un impacto directo en el acceso a la educación: se restringe la posibilidad de acceder a un trabajo formal que acompañe la finalización de los estudios. Esto obliga a muchas personas a recurrir a estrategias de subsistencia precarias e incompatibles con la continuidad educativa.

-¿Cómo es para aquellas que sí logran mantener la escolaridad?

-Quienes permanecen dentro del sistema educativo tradicional enfrentan otros obstáculos. Algunos son la falta de implementación real de la educación sexual integral (ESI) con perspectiva de géneros y derechos, y la prohibición del lenguaje no binario en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2022. Esto atenta contra el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género. Además, el avance de los discursos de odio en el espacio público tiene consecuencias concretas porque habilita la violencia y genera un clima de inseguridad. Ambas cosas afectan directamente la permanencia de les estudiantes TTNB en los ámbitos educativos.

Educar en tiempos violentos

–¿Qué desafíos encuentran hoy los espacios de educación TTNB?

-Muchos espacios educativos TTNB enfrentamos desafíos comunes. Entre los principales, se destaca la falta de financiamiento estable que impide sostenerlas actividades cotidianas y planificar a mediano y largo plazo. Otro problema recurrente es la situación edilicia: la mayoría de los espacios carece de un edificio propio o funciona en condiciones precarias. A esto se suma la ausencia de salarios docentes y de recursos materiales básicos.

Frente a la creciente precarización de la vida, estos espacios deben abarcar cada vez más ámbitos del acompañamiento. No solo lo educativo, sino también lo habitacional, alimentario y de salud. En muchos casos, las respuestas dependen de la voluntad militante de compañeres que, aun sin apoyo estatal, sostienen con enorme esfuerzo la continuidad de los proyectos. Además, advertimos una falta general de acompañamiento institucional por parte del Estado y de políticas públicas específicas que fortalezcan estas experiencias educativas y comunitarias.

–¿Qué dificultades ha tenido históricamente esta población en el acceso a la educación?

-Las personas de la comunidad TTNB suelen atravesar expulsiones tempranas tanto de sus hogares como de las instituciones educativas al expresar su identidad de género. Ello interrumpe sus trayectorias formativas. Se suma la situación de muches compañeres migrantes que llegan al país sin documentación educativa. Esta situación les obliga a retomar los estudios desde el nivel primario. Desde el Programa de Acceso a Derechos acompañamos estos procesos y, en articulación con PAEByT (Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo), inauguramos la escuela primaria Flavia Flores, orientada a garantizar la terminalidad educativa.

Las problemáticas habitacionales son un factor determinante. Sostener la escolaridad resulta casi imposible para quienes están en situación de calle o viven en hoteles. La precarización laboral también afecta directamente la permanencia: muches estudiantes debieron intensificar sus jornadas laborales tras los despidos en empleos formales que habían conseguido gracias al Cupo Laboral Travesti Trans.

El acompañamiento en las trayectorias académicas

–¿Cómo trabajan para que pueda haber permanencia escolar?

-Nuestro acompañamiento es integral y busca garantizar la permanencia escolar. Contamos con diversos programas: Teje Solidario, una red de cuidados que entrega un módulo de alimentos mensual y un perchero comunitario; Empleo Trans, que asiste en la elaboración de CV, búsqueda y sostenimiento de empleo; Acceso a Derechos, que aborda vivienda, salud, identidad y acompañamiento migratorio o transicional, así como con las personas privadas de su libertad y transferencias de recursos; y Comedor escolar, creado por egresades para garantizar al menos una comida diaria. Este año se sumó un avance importante: la implementación del boleto estudiantil para adultes en CABA. Esto alivia los costos de transporte y es fundamental ya que nuestra escuela recibe estudiantes que viajan largas distancias para asistir.

–¿Cómo son las trayectorias de las personas egresadas?

-Son múltiples y diversas. Durante la cursada, acompañamos a cada estudiante en la construcción de su proyecto personal, según sus deseos e intereses. Una de las líneas principales es la continuidad educativa: muches egresades ingresan a institutos terciarios o universidades, con las que mantenemos convenios que incluyen becas y apoyos específicos. Paralelamente, desde la Asociación Civil Mocha Celis impulsamos un programa de formación profesional que ofrece cursos de gastronomía, idiomas, tecnología, maquillaje y oficios vinculados al mundo laboral, favoreciendo la inserción y la autonomía económica.

La relación con la institución no se interrumpe con el egreso: muches continúan participando activamente, ya sea como docentes u otros roles estratégicos. El ejemplo más emblemático es el de Virginia Silveira, egresada de la primera camada, luego docente y hoy presidenta de nuestra Asociación Civil. Pero no es la única: contamos con otres egresades que trabajan en distintos programas y proyectos, lo que representa una enorme fuente de orgullo colectivo.

"Nuestra tarea es volver a generar comunidad"

–¿De qué forma la educación impacta en la vida de la comunidad TTNB? ¿Qué relevancia tiene garantizar el acceso a la educación en un contexto de crisis social y económica?

-La educación es una herramienta de emancipación individual y colectiva. No se trata solo de obtener un título, sino de construir redes, vínculos y proyectos compartidos que fortalecen el tejido social y comunitario.

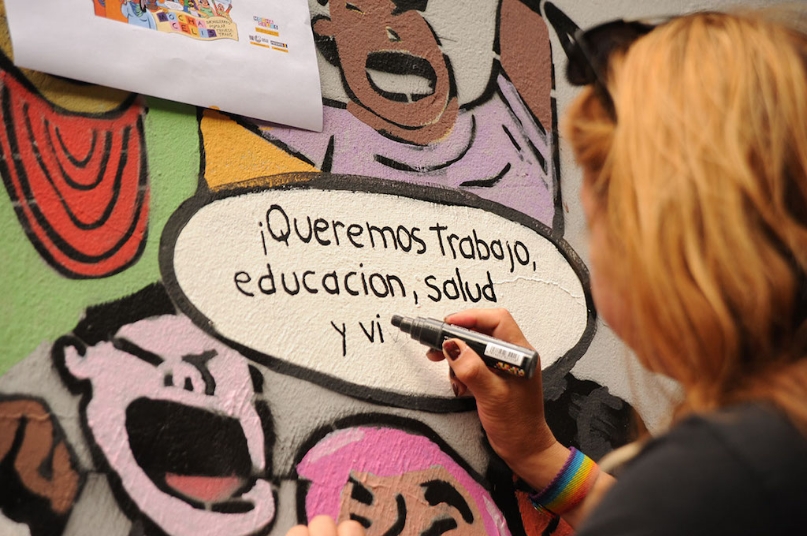

En la Mocha Celis concebimos la educación como un espacio de desarrollo integral. Permite conocer y ejercer derechos, generar autonomía, producir conocimiento y sentido, y formar nuevas generaciones de activistas comprometides con la defensa de los derechos humanos. Muchas veces, el estudio es la puerta de entrada a otros procesos de restitución de derechos: acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo y a la identidad. Como decía Lohana Berkins, "para reclamar un derecho, primero hay que conocerlo".

–¿Cuál es su importancia frente a las narrativas de odio?

-Los discursos de odio tienen consecuencias materiales y concretas. No solo generan estigmatización, sino que también han instalado un pasaje al acto de esos discursos. Hoy enfrentamos un escenario político en el que las declaraciones y decisiones del propio gobierno legitiman esas expresiones y permiten que la sociedad reproduzca el odio como respuesta validada.

La educación cumple un papel central para desarticular estas narrativas. Es el espacio donde se puede cuestionar el sentido común que construye "enemigos públicos" —no casualmente personas migrantes, LGBTTNB+, pobres— y reemplazarlo por una mirada basada en los derechos humanos.

Frente a la deshumanización, nuestra tarea es volver a generar comunidad y acompañar trayectorias vitales que se vinculen con los deseos de las personas, para poder sortear los obstáculos que impone la discriminación.

Fuente: